官方通报,村干部未完成任务不得下班——职责与责任的双重考验村干部不工作

- 未命名

- 2025-04-05 07:18:40

- 22

- 更新:2025-04-05 07:18:40

在当今社会,村级干部是基层治理的重要力量,他们负责着村庄的各项事务,从政策宣传、民生服务到社会稳定等,都离不开他们的辛勤付出,近期一则“官方通报村干部未完成任务不得下班”的消息引起了广泛关注,本文将就此话题展开讨论,探讨其背后的原因、影响以及应对之策。

背景介绍

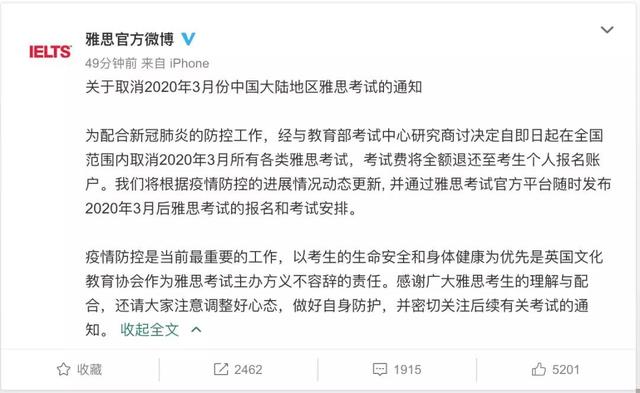

近年来,随着国家对基层治理的重视,村级干部的职责日益加重,他们需要完成各种任务,包括但不限于扶贫工作、疫情防控、环境整治等,在某些地区,由于种种原因,部分村干部未能按时完成任务,为了加强村级干部的责任意识,提高工作效率,一些地方官方发布了“村干部未完成任务不得下班”的通报。

任务未完成的原因分析

1、工作量大:村级干部需要处理的事务繁多,包括但不限于政策宣传、民生服务、社会稳定等,在任务繁重的情况下,他们可能无法按时完成任务。

2、沟通不畅:部分村干部与上级部门或村民之间的沟通存在障碍,导致任务无法顺利推进。

3、责任心不强:部分村干部对工作不够重视,缺乏责任心,导致任务无法按时完成。

官方通报的影响

1、提高工作效率:官方通报的实施,使得村干部在完成任务之前无法下班,从而迫使他们加快工作进度,提高工作效率。

2、增强责任意识:通过实施“不得下班”的措施,使村干部更加明确自己的职责和任务,增强他们的责任意识。

3、引发争议:这一措施也引发了广泛争议,有人认为这是一种有效的管理手段,能够促使村干部更加努力地工作;而有人则认为这侵犯了村干部的合法权益,甚至可能引发矛盾和冲突。

应对之策

1、优化管理机制:地方官方应优化村级干部的管理机制,建立更加科学、合理的工作制度和考核机制,确保任务能够按时完成。

2、加强培训教育:加强对村级干部的培训教育,提高他们的业务能力和素质,使他们能够更好地完成各项任务。

3、强化沟通协调:加强与上级部门和村民之间的沟通协调,确保任务能够顺利推进。

4、保障合法权益:在实施“不得下班”等管理措施时,应充分考虑村干部的合法权益,避免过度压迫和侵犯。

深入分析

“官方通报村干部未完成任务不得下班”的现象,从表面上看是一种管理手段,实质上是对村级干部职责和责任的双重考验,这一措施的实施,既能够迫使村干部加快工作进度,提高工作效率,又能够增强他们的责任意识,这一措施也需要在实践中不断完善和优化。

在实施过程中,地方官方应充分考虑村干部的实际情况和需求,避免过度压迫和侵犯他们的合法权益,还应建立科学的考核机制和奖惩制度,激励村干部更加积极地完成各项任务,还应加强对村级干部的培训和教育,提高他们的业务能力和素质,使他们能够更好地服务村民和推动基层治理。

“官方通报村干部未完成任务不得下班”的措施在一定程度上能够提高村级干部的工作效率和责任意识,这一措施的实施需要在实践中不断完善和优化,以更好地适应基层治理的需要,我们期待看到更多的创新和探索在基层治理领域展开,为推动乡村振兴和社会发展做出更大的贡献。